Учёные Лавёровского центра провели ревизию моллюсков-корбикул в мире и открыли новый подрод и два новых вида

23.10.2025

Российские учёные при участии коллег из Азербайджана, Вьетнама, Марокко, Индии, Мьянмы и Узбекистана провели глобальную таксономическую ревизию пресноводных и солоноватоводных двустворчатых моллюсков рода корбикула (Corbicula), входящих в топ-100 наиболее опасных инвазивных видов в Европе. Выделен новый подрод и описано два новых для науки вида из Мьянмы.

Корбикулы являются одними из самых распространенных пресноводных моллюсков-двустворок в мире. Впрочем, очевидно, так было не всегда. Судя по научным данным, естественными местообитаниями корбикул были водоёмы Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии, но высокая адаптивность, плодовитость и способность к гибридизации многих из представителей этого рода моллюсков благоприятствовали их глобальному расселению. Межконтинентальное распространение корбикул ускорило судоходство (перенос личинок моллюсков с балластными водами). Перелётные птицы в процессе расселения также сыграли не последнюю роль.

Корбикулы распространились в водах Северной и Южной Америки и Европы. А поскольку изначально это тропические или субтропические виды, то в зонах с холодным климатом они живут преимущественно в искусственно подогреваемых водоёмах. Так, например, в Архангельске, относящемся к Арктической зоне РФ, эти моллюски размножились в сточных водах ТЭЦ.

Наряду с речной дрейссеной (Dreissena polymorpha), в некоторых странах корбикулы причиняют вред инфраструктурным объектам. Ещё в 1980-е годы в США корбикулы были признаны проблемой для систем энергетики, водоснабжения и водоочистных станций, наносящей ущерб свыше одного млрд долларов в год.

1. 2.

2.

Несмотря на пристальное внимание к корбикулам, число их видов и их биогеография до сих пор вызывали множество вопросов в научном мире. Сложная репродуктивная стратегия некоторых представителей рода и способность к гибридизации не добавляли ясности.

Среди корбикул есть виды, размножающиеся половым путём. Они обитают в естественных ареалах в Японии, на Корейском полуострове, на Дальнем Востоке России, в Индонезии, в некоторых районах Восточной Азии. А, к примеру, популяции вида корбикула азиатская (Corbicula fluminea) из Китая (бассейн реки Янцзы) включают как гермафродитов, так и самцов с самками. Инвазивным корбикулам из Европы и Северной Америки и некоторым азиатским популяциям свойственны так называемые андрогенетические линии.

– Для инвазивных корбикул характерен особенный тип размножения – андрогенез. Простыми словами, это когда организм сам себя копирует, а мужская генетическая «информация» при этом полностью «переписывает» женскую. Это развитие организма только за счёт мужского ядра, женское погибает. Андрогенетические линии корбикул являются гермафродитами, способными к самооплодотворению. При этом одни андрогенетические линии способны скрещиваться с другими. Появляются гибриды. Поэтому корбикул зачастую называли линиями, а не видами. Такая неопределённость потребовала проведения ревизии, – объясняет Юлия Беспалая, руководитель проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН, Архангельск).

Ядерный геном у одной гибридной особи корбикул может быть заимствован у двух-трёх разных видов, запутанная ситуация и с митохондриальным геномом. Поэтому опора только на молекулярно-генетические методы не давала полноты картины.

3. 4.

4.

Как отмечает директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов, к корбикулам не применимы стандартные методы разделения видов. Поэтому научная группа использовала интегративный подход, который не абсолютно «привязан» к величине генетической дистанции, скрестив молекулярные методы с классической таксономией. Учёный обосновывают такой подход следующим примером:

– Корбикула тобийская (Corbicula tobae) из гигантского кальдерного озера Тоба на острове Суматра как вид, вероятно, обособилась после извержения одноименного супер-вулкана около 70 тысяч лет назад. Этот вид живёт в специфических биотопах – на уступах («полках») подводных скальных обрывов в местах с чистой водой, где глубины достаточно велики. По внешним признакам он также довольно своеобразный. Но вот генетически этот моллюск слабо обособлен от широко распространённого вида корбикула азиатская. Специфические условия природной среды, такие как в больших озёрах, могут приводить к формированию эволюционно молодых видов. На примере корбикул мы видим модель взрывного видообразования. Молодые виды особенно хорошо представлены в Индонезии, где почти на каждом острове обитают эндемики. Особые виды также есть на Мадагаскаре, в континентальной Африке и в Австралии, – сообщил Иван Болотов.

В рамках исследования научная группа разработала концепцию, которая позволит учёным разных стран при определении инвазивных видов корбикул ориентироваться на универсальную схему.

Комплексная ревизия позволила уточнить видовой состав Corbicula. В пределах мировой фауны рода насчитывается не менее 27 «хороших» видов, подтвержденных генетическими и морфологическими данными.

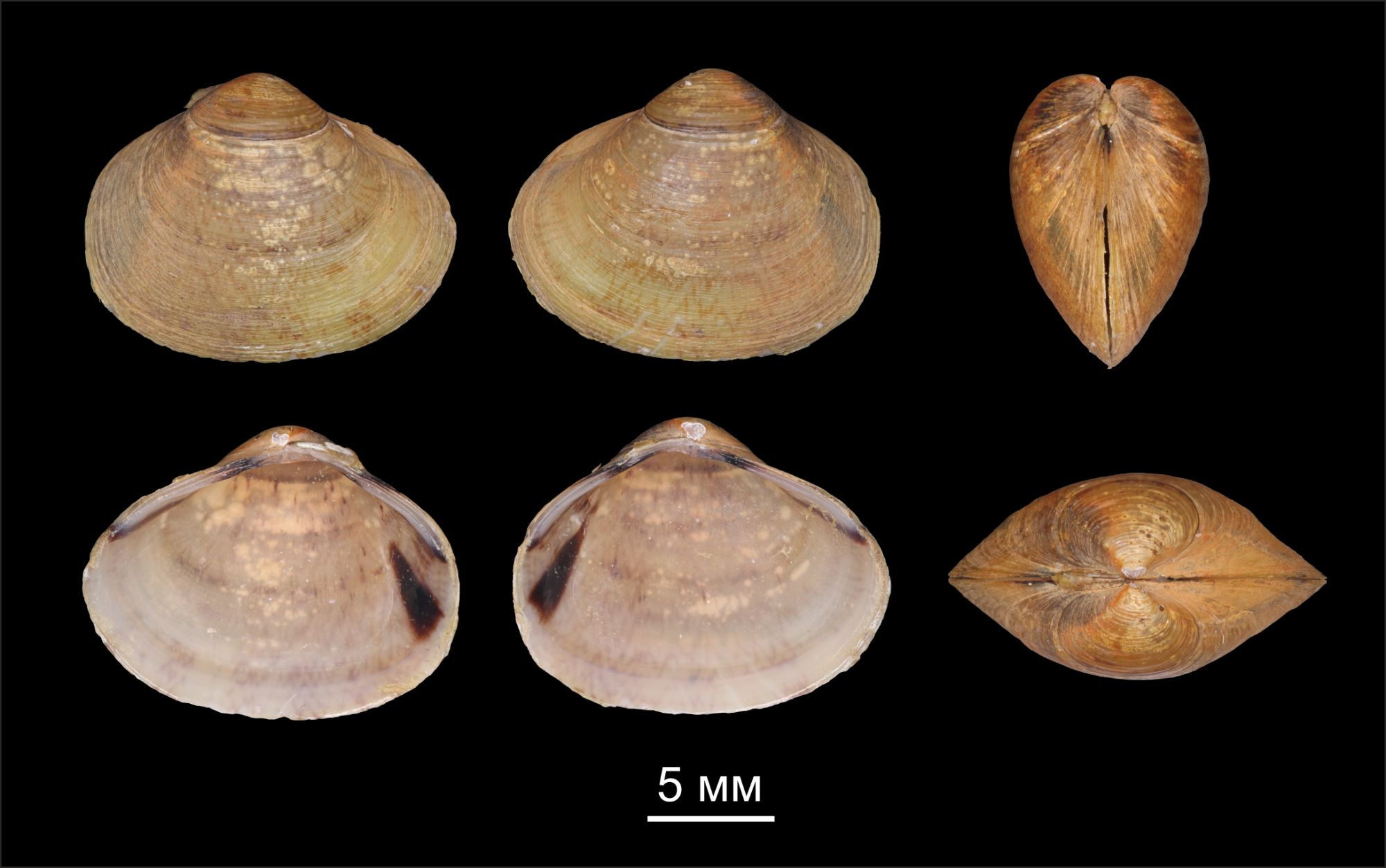

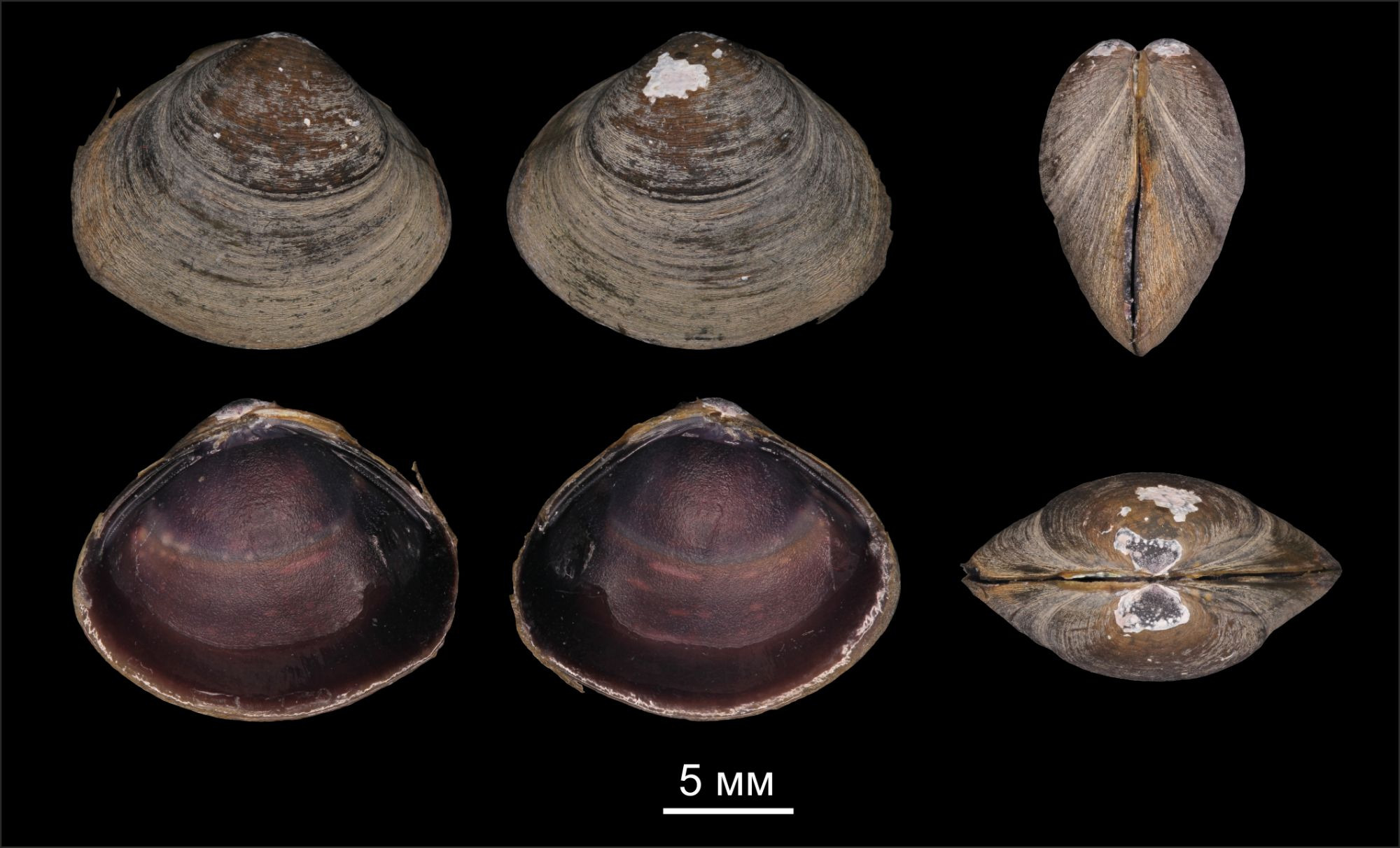

Кроме того, исследователи описали новый для науки подрод сферокорбикула (Sphaerocorbicula) с тремя видами. В его состав включены моллюски-эндемики, найденные в водоёмах Мьянмы и получившие номенклатурные названия от наименований местных рек Билин (Corbicula bilini) и Лемро (Corbicula lemroae). Также к новому подроду отнесена корбикула аванская (Corbicula avana) из реки Иравади, ранее ошибочно причисленная к другому семейству – моллюскам-шаровкам (Sphaeriidae).

Новый подрод представляет собой отдельную, очень сильно обособленную филогенетическую ветвь корбикул. Вошедшие в него виды раздельнополы и не скрещиваются между собой.

5. 6.

6.

Результаты исследования опубликованы в журнале Zoologica Scripta.

На снимках: 1) Corbicula avana (фото Ольги Аксёновой); 2) Экспедиционный отряд ФИЦКИА УрО РАН в Мьянме (фото Ольги Аксёновой); 3) Corbicula bilini (фото Ольги Аксёновой); 4) Река Билин в Мьянме (фото Ильи Вихрева); 5) Corbicula lemroae (фото Ольги Аксёновой); 6) Река Лемро (фото Ильи Вихрева).