Особое задание Бориса Преображенского

16.04.2025

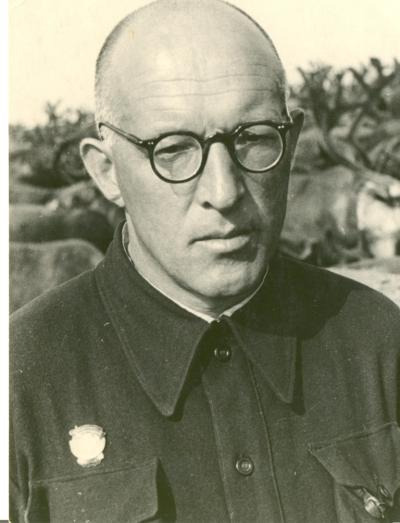

Борис Преображенский родился в Ростове Ярославской губернии в 1907 году в семье инспектора реальных училищ, действительного статского советника. Он выбрал профессию ученого, а объектом его исследований стал северный олень. Судьба на четверть века связала Бориса Вениаминовича с Заполярьем и Нарьян-Марской зональной оленеводческой станцией. В 1941-м он возглавил крупнейший оленно-транспортный эшелон для нужд Карельского фронта.

Ленинград – Камчатка – Нарьян-Мар

С юных лет Борис был склонен к знаниям: любил читать книги, размышлять, анализировать, увязывать прочитанное с реальной жизнью. Когда настало время задуматься о профессиональных перспективах, выбрал Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1929-м успешно окончил вуз, став специалистом в области зоотехнии.

Первый практический опыт работы с северными оленями Преображенский получил в 1933-35 годы. Вместе с супругой они стали научными сотрудниками-зоотехниками Пенжинского оленеводческого опорного пункта НИИ оленеводства Корякского национальный округа Камчатской области.

В Ненецкий округ учёный с семьей переехал в 1936 году, где приступил к работе в составе коллектива Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции НИИ Крайнего Севера в должности научного сотрудника-зоотехника по оленеводству. Преображенский начал разрабатывать методику ведения племенной работы с северными оленями в опытном стаде станции. Эти наработки он использовал при организации племенных стад в ряде хозяйств Малоземельской и Большеземельской тундр (Ненецкого округа).

К слову, Нарьян-Марская зональная оленеводческая станция Северного края была образована в 1932 году с целью разработки научных основ ведения сельхозпроизводства на территории Ненецкого округа и прилегающих районов. К 1960-м станция развилась в крупное научно-исследовательское учреждение с многоотраслевым опытно-производственным хозяйством (оленеводство, овощеводство, кормопроизводство, молочное скотоводство, клеточное звероводство). В 2016 году станция вошла в состав ФИЦКИА УрО РАН в статусе Нарьян-Марского филиала.

В помощь Карельскому фронту

Война приостановила научные исследования Бориса Преображенского. В конце ноября 1941-го ему было поручено особое задание Архангельского облвоенкомата, направленное на оказание помощи Карельскому фронту, – в кратчайшие сроки сформировать четвертый оленный эшелон.

Фашисты рвались к Мурманску и Кандалакше, стремясь отрезать Кольский полуостров и лишить Северный флот военно-морских баз. Командование 14-й армией приняло решение использовать северных оленей в качестве транспорта. Эшелон Преображенского, который нужно было перегнать в Архангельск, был наиболее крупным – около 4,5 тысяч транспортных оленей.

Базой формирования стало село Коткино в 120 км от Нарьян-Мара. Подошли малоземельские оленеводы колхоза им. Горького, передали 200 лучших быков, чум и 20 нарт с упряжью. Подтянулись оленные отряды Ненецкого оленсовхоза, колхозов Большеземельского района, опытного стада станции, колхоза Нарьяна-Ты.

К 10 декабря 1941 года определилась структура эшелона с 4,5-тысячным поголовьем. Он состоял из четырех отрядов. Первый – «Ясавей» – самый мобильный с одним чумом и поголовьем 555 голов. По замыслу штаба он должен был идти впереди, сообщая о кормных местах. Приказом военного комиссариата темп движения был задан почти кавалерийский – 50 км в сутки.

Преображенский с помощником Андреем Юсовым, сотрудником Нарьян-Марского горкома ВКП(б), возглавили вторую и третью команду с поголовьем 2600 оленей. Решили выдвинуться, не теряя времени, не дожидаясь четвертую команду. 150 км олени прошли легко по ягельным местам «попасом», то есть кормясь на ходу.

Но в целом все было далеко от идеала. От четвертой команды вести не поступали. Для нее планом был предусмотрен более сложный маршрут в обход села Коткино. Вернувшись 29 декабря, Преображенский узнал от оленеводов, что команда отклонилась на 200 км от намеченного маршрута, уйдя севернее к побережью Баренцево моря и потеряв время. Пришлось присоединить «заблудившуюся» команду к новому пятому эшелону.

Но и с новым эшелоном не заладилось. Накануне на стадо напала стая из 30 волков. Хищники задрали 70 голов, несколько сотен оленей разбежалась. Быки, выделенные совхозом, в основном оказались старыми. 300 молодых оказались необученными. У пятидесяти – легочные заболевания. Упитанность – на 70 процентов ниже средней. Преображенский прекрасно понимал, сколь велики будут трудности на пути к Архангельску у пятого эшелона.

Вспоминая изматывающий марш-бросок, ученый описывал происходящее так: олени шли медленно по 10-15 км в, снижая темп на незнакомой местности. Животные выдыхались и ложились. Перегон совершался в тяжелых условиях: короткий световой день (ненцы называют декабрь «месяцем Большой темноты»), очень суровая зима (мороз держался на отметке в 40 градусов и ниже), недостаток инвентаря (не хватало чумов, палаток, упряжи, саней) приходилось жить по 25-30 человек в чуме.

Позади эшелона шли ветеринарные отряды, подбирая ослабевших животных. Падеж ездового быка, призванного в Красную Армию, расценивался как вредительство. Только во второй команде были сотни истощенных животных, которых полдороги везли на санях. По прибытии в Мезень удалось несколько дней подкормить оленей вопреки недовольству облвоенкома. Пастбища вдоль Пинежского тракта были полностью стравлены другими многочисленными эшелонами. Предложенный короткий маршрут Сояна-Кепино-Светлая-Архангельск по сильно пересеченной местности имел преимущество – хорошие ягельными угодья, однако обширная гарь на пути могла привести к голодовке и падежу оленей. Попытка смены маршрута была принята военкомом только под личную ответственность Преображенского.

Густые хвойные леса, непривычные для тундровых оленей, глубокий снег, узкая тропа, глубокие долины лесных речек и холмы замедляли темп. Но слаженность команды и опыт проводника-оленевода позволили пройти путь без значимых потерь.

Доставили работоспособных оленей

К концу января 1942-го эшелон прибыл на стоянку под Архангельском. Подвела команда «Ясавей», которая потеряла 70 быков на пути (больше, чем суммарные потери второй и третей команд). Преображенскому к тому моменту уже досталось «за медлительность, срыв графика движения и изменения маршрута». Ученый ожидал ареста и суда. В город поехал не один, чтобы в случае чего было кому передать документы эшелона.

В начале февраля по архангельскому проспекту Павлина Виноградова прошел марш восьмидесяти оленьих упряжек с оленеводами в красивых малицах. К Дому Советов Преображенский лихо подъехал на пяти парадных упряжках из пяти ездовых в каждой. Пока оленеводы с удивлением рассматривали памятник Северу с оленями, Борис Вениаминович получал выговор от начальника 5-й части военкомата. Но Преображенский не растерялся: «Шли с возможно большей скоростью с учетом того, чтобы доставить фронту не истощенное оленье мясо, а работоспособных ездовых оленей».

Тон начальства смягчился. Предыдущие эшелоны прошли маршрут быстрее, но олени у них оказались плохо упитанными.

Лучшие показатели из прибывших в армию имели четвертый эшелон Преображенского и первый эшелон из Коми АССР. Начальникам объявили благодарность за успешное выполнение важного оборонного задания.

Преображенского вернули в Нарьян-Мар по приказу Государственного комитета обороны. С января 1943-го по решению Ненецкого окружкома КПСС на ученого было возложено руководство Шапкинским оленеводческим совхозом, нуждавшемся в опытных кадрах и их знаниях. Преображенский продолжил заниматься племенной работой. К научной деятельности он вернулся в 1946-м.

Лауреат Сталинской премии

Борис Вениаминович Преображенский занимался исследованиями методов кормления и содержания оленей, племенным делом, организацией и экономикой отрасли. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию в области сельскохозяйственных наук. Специалистам знакомы его научные работы «О повышении продуктивности оленей в Ненецком Национальном округе», «Содержание и разведение северных оленей». Он также редактировал небольшие книжные издания «Библиотечки оленевода», в которых профессионалы отрасли делились своим опытом работы.

Родина высоко оценила заслуги учёного. В 1951 году за разработку рациональных приёмов ведения оленеводства на Крайнем Севере Б.В. Преображенский был удостоен Сталинской премии. В числе других его наград – орден «Знак Почёта», медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», «30 лет Победы в ВОВ», медали и дипломы крупнейших советских выставок, включая ВДНХ.

Люди, знавшие лично Бориса Вениаминовича, отмечали его необычайную работоспособность, человеческое обаяние и доброту. Видимо, таким и должен быть учёный, работающий с животными, называемыми некоторыми северными народами «душой Арктики».

При подготовке публикации использованы:

Архив ГНУ Нарьян-Марской СХОС Архангельского НИИСХ Россельхозакадемии; книга Канева Ю.В. Оленная армия. Архангельск, ООО «Типография № 2». 2010; материалы портала органов государственной власти Ненецкого автономного округа, ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова», материалы газеты «Наръяна вындер» и «Заполярная правда».

Фото из архива газеты «Наръяна вындер» и Нарьян-Марского филиала ФИЦКИА УрО РАН.

На снимках:

1. и 3. Портретные фото Бориса Преображенского; 2. Б. Преображенский (крайний справа) с коллегами М. Вокуевым и С. Каневым, 1950 год.